�X�^�b�t�@�^�J�n�V

�X�^�b�t�@�^�J�n�V

����ɂ���

���[�L���O�}�U�[�̃^�J�n�V�ł��B

�Ƃ��Ƃ��t���ɓ˓��ł�

�t���ɂȂ�ƂȂ���C�ɍQ���������Ȃ�܂����

�d���͂������A�������ł��N���X�}�X���|���A�N���A�N���̈��A�A�������̏����Ȃ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ����ڂł�

�����ĖZ�����Ȃ�ƁA�����̂��Ƃ܂Ŏ肪���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�

���N���A�o�^�o�^���Ă��Ă��钆�łӂƋ�������ƁA�u���� �������J�T�J�T�ł�������݂���

�������J�T�J�T�ł�������݂��� �v�Ɗ����邱�Ƃ�����͎̂������ł��傤��

�v�Ɗ����邱�Ƃ�����͎̂������ł��傤��

�����Ȃ̂ł��B���̋G�߂͖��f��������̔玉�␅�����s�����ăJ�T�J�T�ɂȂ��Ă��܂��̂ł�

���������~�̔��g���u���̑�\�ł����

�~�ɂȂ���C����������A��C���������Ă����̂ŁA�ǂ����Ă����������N����₷���Ȃ�܂�

�������̏Ǐ�͍��d�˂邲�Ƃɏo�₷���Ȃ�A60�Έȏ�̕��ł́A��75���̕��A�܂�A4�l��3�l�̕����A�������ƌ����Ă���̂ł���

����ł͔��̊����͂ǂ̂悤�ɋN����̂ł��傤��

�l�̔��͊O������A�\��A�^��A�牺�g�D�Ƃ���3�w�ɂȂ��Ă��܂��B

�����Ĕ��̏����́A�\��̈�ԊO���ɂ����p���w�̓����ɂ���ĕۂ���Ă����̂ł��B

�������Ă��Ȃ����N�Ȕ��́A�p���w�̍זE���V�R�ێ��������L�x�Ɋ܂܂�Ă��āA�זE�Ԏ�������������������ƃL�[�v���Ă��܂�

��������Ɣ玉�������荇���Ăł����玉�����p���w�ɂ�������ƃt�^�����āA��������������̂�h���ł����̂ł�

���̔玉���̑��ɂ��A�זE�Ԏ�����V�R�ێ����q�̕ێ��@�\�ɂ���āA�畆�͊O����̕����I�E���w�I�Ȏh���������Ă���̂ł���

���̈���A�������Ƃ́A�O�C�̊����Ȃǂɂ��A�玉��זE�Ԏ������������āA�p���w�̐��������Ȃ��Ȃ�������ł�

�玉�̌����ɂ���玉�����j�����A�������琅�����������Ĕ����J�T�J�T��ԂɂȂ�܂�

����ɉ����āA�p���w�̃L�����e���Ȃ邱�ƂŁA�A�����M�[������A�ۂ̐N����h����ڂ����Ă��Ă��ꂽ���̃o���A�@�\���キ�Ȃ�A������Ƃ����h���ł��A�ߕq�ɔ�������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂�

���ꂪ�����ɂ�邩��݂Ȃǂ̏Ǐ�ɂȂ���̂ł�

�Ƃ������ƂŁA�������N�Y��ł��銣�����ɂ��āA���̋@��ɐ^���ɉ��P���悤�Ǝv���A���낢�뒲�ׂĂ݂܂���

�������͋�C�̊�������Ȍ����ɂȂ��Ă���̂ł����A����ɔ��Ԃ������Ă���̂��A������g�[�A�H���Ȃǂ̐����K���Ȃ̂������ł�

�ƌ������Ƃ́A���݂̐����K�������P���邱�Ƃɂ���āA������x�������͗\�h�ł���Ƃ������Ƃł����

�����ŁA�܂��͎����̐������A�H�����Ȃǂ��������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@ �����ɂ���

�u�����C�͎��x�������A�������ɂ͌��ʓI�Ȃ̂ł� �v�Ǝv���Ă�����������������Ǝv���܂��B

�v�Ǝv���Ă�����������������Ǝv���܂��B

�������������͔̂��ɂƂ��Ĉ������Ƃł͂���܂���

�������A�g�̂̐��������ɖ�肪����ł���̂ł�

�M�����邨���Ⓑ���A��������̎g���߂��A��������Ȃǂɂ͋C��t�����ق����ǂ������ł��B

�Ȃ��Ȃ炻���̍s�ׂ́A�����牘��𗎂Ƃ������łȂ��A�玉���E�p���זE�Ԏ�����j�Ă��܂����������邩��ł�

�玉���E�p���זE�Ԏ������j��Ă��܂��ƁA�o���A�@�\���Ȃ��Ȃ�����A�畆�̊�������������Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂����肷��̂ł�

�~�̔��́A���̗ʂ����̗ʂ����Ȃ��̂Ŗ����S�V�S�V�Ƌ����K�v�͂���܂���

����͔畆�̈�ԕ\�ʂ̔玉���ɂ��܂�̂ŁA��������������A���D�ɐZ�������肷�邾���ł��\���������̂ł���B

�Ƃ͌����A�Z���邾���ł͖{���ɉ��ꂪ���Ă���̂��s���ł����A�Ȃ��X�b�L�����Ȃ��ł����

�����ŃI�X�X���̐g�̂̐���������ł�

�܂��͐Ό���{�f�B�\�[�v���\���ɖA���Ă܂�

���̖A���^�I���Ȃǂł͂Ȃ��A���ڎ�ɂƂ��Đg�̂��Ȃł�悤�ɐ��̂ł��B�����Ă��̌�A�����ł悭�A�𗬂��܂�

��������^�I���ȂǂŎC����玉���E�p���זE�Ԏ������j��ɂ����̂ł�

������͂��炩���^�I���ŗ}����悤�ɗD�����@���A�������܂��c���Ă��邤���ɕێ��܂�h���悤�ɂ��܂��傤

�A�f��Z�����Ȃǂ��܂܂�Ă��镨���I�X�X���ł�

�܂������܂��g�p����Ă�����������Ǝv���̂ł����A��������v���ӂł�

��������̓����܂́A�玉�������������A�p���w��j��\��������̂Ŋ������̕��͔������ق��������ł��傤

�A �H�����̒��ӓ_

�H�����͐l�̐g�̂̊�{�ł��B����͔��ɂ������܂��B

�܂��́A1��3�H�K��������������ƐH�ׂ�����

���ꂾ���ł��A����ς����A�r�^�~���A�~�l�����̃o�����X���ǂ��Ȃ�A�畆�ɕω���������܂���

���̏�ŁA���ꂼ��̔畆��ԁi�g���u���j�ɍ��킹�āA�s���������ȉh�{�f��₦��悤�ɐH����ۂ�悤�ɐS�|���܂��傤

�������̕��ɂ́A���̂��邨�������߂�q�A�������_�A�R���[�Q���A�G���X�`�����܂H�����I�X�X���ł��B

�����͌{�̎�H��Ȃǂɑ����܂܂�Ă��܂�

�܂��A��₭�����̂ɂ̓r�^�~��C����J���e�����L�x�Ɋ܂܂�Ă���̂ŐϋɓI�ɐێ悵�܂��傤

����ɁA�畆�͍זE����ł��Ă��܂��̂ŁA���E���E���Ȃǂ̂���ς������d�v�ł��B

�v����ɁA�o�����X�̗ǂ��H��������ƌ������Ƃł���

�H��������ΐH�������肵�Ă���A�h�{����A�畆�̌��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�

������ێ��N���[���ȂǂŊO���琅�������Ă��A��������̉h�{���\���łȂ��ƌ��N�Ȕ��͐��܂�Ȃ��̂ł�

�B �g�[���̎g����

�������͓~�ɂȂ�ƒg�[���g���܂����

�������g�[���ŕ����̋�C���g�܂�ƁA��C���������A�畆�̐������D����܂�

���������Ēg�[�����g���Ƃ��́A��������g������A�G�ꂽ�����������肷���ȂǁA�����̎��x���グ��H�v���K�v�ɂȂ�Ȃ�

�����Ŗ{���́A�������̊�����h���ł���邱����̏��i�����Љ�܂�

�yThree-up�^�X���[�A�b�v�z �[�d�� �R�[�h���X �����g������ �c�C���~�X�g

������́A2�{�̉����X�e�B�b�N�𓋍ڂ����V���v���ŃX�^�C���b�V���������g�������ł�

�{�̓��ɓ��ڂ���Ă���2�{�̋z���X�e�B�b�N�ɐ���Z�������A�����g�U����ʂ����������ɏ����������炵�܂�

W���������̗̍p�ŁA�����̐��o������~�X�g�������u�c�C���^�]�v�ƁA1�����̐��o������~�X�g�������u�V���O���^�]�v�Ƃ��A���D�݂ɍ��킹�Đ�ւ�����̂��������|�C���g�ł�

�܂��A�����^�тɕ֗����R�[�h���X�d�l�Ȃ̂ŁA�ꏊ��I���l�X�ȃV�[���Ŋ������܂�

������d���͖�440g�Ȃ̂������^�т����N���N�ł�

���̑��̓����́E�E�E

�@ �X���[�Y�ȋ���

�����͏㕔�̃t�^���������ɁA�ォ�琅�𒍂������ŊȒP�ɂł��܂�

�^���N�e�ʂ�1.0L

�V���O���^�]�Ȃ���10�����A�c�C���^�]�ł���5���Ԃ��̘A���^�]���\�ł�

�A �R���p�N�g�T�C�Y

�y�b�g�{�g��2.0L�̍�����3cm�قǒႭ�����R���p�N�g�T�C�Y�B

�������C�ɂȂ��I�t�B�X�̃f�X�N���ȂǁA���낢��ȏꏊ�Ɏ����^��Ŏ�y�ɉ����ł��܂�

�B �֗��ȃ^�C�}�[�@�\

�g�p���Ԃɍ��킹�Đݒ�ł����I�t�^�C�}�[��A��Y��Ă����S�������I�t�^�C�}�[�𓋍ڂ��Ă��܂�

�Z�����N�����A���������Ղ�̂�����ۂ��߁A�����ĕ��ׂȂǂɂ�����Ȃ����߂ɂ��A���Ѓc�C���~�X�g�̉�������I�X�X�����܂�

����ɂ���

���[�L���O�}�U�[�̃^�J�n�V�ł��B

���11��23�����u�ΘJ���ӂ̓��v�ł������A�������u���ъ�̓��v�ł�����܂���

�����u�ΘJ���ӂ̓��v�Ɓu���ъ�̓��v�ɂ͐[���Ȃ���������̂ł�

�ΘJ���ӂ̓��ł���11��23���͐�O���j�����A�u�V���Ձv�i�ɂ��Ȃ߂����j�Ƃ����Փ��ł����B

�V���Ղɂ��u�V�c���V����V�_�n�_�Ɋ��߂Đ_���J��A������H���v�Ƃ����l���̂��ƁA���̔N�Ɏ��n���ꂽ�����i�V���j��_�Ɋ��߁A�_���J��s���ł�

���̐V���Ղ����A�u�V�c�É��͓��{���̏ے��v�ɕω��������Ƃ���A���̓����u�V���ɑ��銴�ӂ̓��v�Ƃ����Ӗ������ő�����悤�ɂȂ�A1948�N�Ɍ��݂��u�ΘJ���ӂ̓��v�ɂȂ����Ƃ������Ƃł�

�����č����Ɋւ��銴�ӂ̓��ł��邱�Ƃ���A2016�N����ʎВc�@�l���{�d�@�H�Ɖ�iJEMA�j���A���{�H�Ɍ������Ȃ����Ă̎��n�ւ̊��ӂƁA���͂�H�̍X�Ȃ����g�����肢�A11��23�����u���ъ�̓��v�Ɛ��肵�������ł���

�Ȃ��Ȃ������[���b�ł����

�����Ŗ{���͐��ъ�����Љ�悤�Ǝv���̂ł����A���������ł�����A���Ăɂ��Ă����ׂĂ݂܂���

���āA���������{�l�́A�قږ������Ă�H�ׂĂ��܂����

���̂��Ăɂ́A�R�V�q�J���A�T�T�j�V�L�A���������܂��ȂǁA���낢��Ȏ�ނ�����܂�

�����̂��ẮA�l�X�ȕi����ǂɂ���Ď�ނ��Ƃɓ����������Ă��܂�

�����g�A���Ă��w������Ƃ��ɁA�ǂ̕i���I�ׂ����̂��Y�݁A���ǂ������������Ă��܂��܂�

�F�l�̒��ɂ������悤�ȕ��͂���������̂ł͂Ȃ��ł���

�����ŁA�����͂��̋@��ɒ��ׂĂ݂����Ă̗L���ǂ��납��8�i����I�сA���̓��������Љ�܂���

�܂��́A���Ẳ����Ƃ������Ă����R�V�q�J���n5�i�����炲�Љ�܂��B

�@ �R�V�q�J��

�R�V�q�J���́A�F�l�����m�u���Ă̍ō�����v�ł����

���݁A�R�V�q�J���͑S���e�n�Ő��Y����Ă��܂����A���̒��ł��V���������Y�̃R�V�q�J���͂��̕i��̏o�g�n�ł�����A�ߘa���N�Y�̕Ă̐H�������L���O�œ�A�̕]������i�ł�

�������Ɠ��̔S��ƁA���݂��߂�قǂɌ��̒��ɍL����|�݂⋭���Â�

�������킢�͍��n��ɂ���ĈقȂ��̂ŁA���낢��Ȓn��̃R�V�q�J�������ۂɖ�����Ă݂����ł����

�A ���������܂�

���ƌ����Ă��l�[�~���O���������ł����

�����Ă��̃l�[�~���O�̃C���[�W�ʂ�A���������܂��͐��������肪�ƂĂ����ꂢ�Ȃ��͂��Ȃ̂ł���

�R�V�q�J��������Â݂�|�݂Ƀv���X���āA���⍁��̃o�����X���ǂ��A�������肵���H���������ł��B

�u�����������āv�ƌĂ�邱�Ƃ�����قǂȂ̂ł�

�ė��̒f�ʂ��������̂ŁA�C�ۊ����ɂ��Ă���������ꂢ�Ɏd�オ��܂���

�B �ЂƂ߂ڂ�

�R�V�q�J���ƃR�V�q�J���̎q�ł��鏉������z���A�H���Ƒϗ�𗼗����������Ăł�

��Y�n�͋{�錧�B

���O�̗R���́A�u���Ĕ������Ɂm�ЂƂ߂ڂ�n�A�H�ׂĂ��������Ɂm�ЂƂ߂ڂ�n���A��������̐l�Ɉ�����Ăق����v�Ƃ����v������Ȃ̂������ł�

���Y���ꂽ���̈���������܂����

�ЂƂ߂ڂ�́A�o�����X���Ƃ�Ă��ĐH�ׂ₷���A���̖��̒ʂ葽���̐l�Ɉ�����Ă��邨���ł�

�C �q�m�q�J��

���̉��j�E�R�V�q�J���ɑ��A�q�m�q�J���͐��̉��j�Ƃ��Ă�Ă��܂�

�q�m�q�J�����R�V�q�J���Ɖ�����(�R�K�l�o��)�̌�z�ɂ���Đ��܂�܂����B

���͏������Ȃ�������݂�����̂������ł��B

�e�͂������ĐH�������ǂ��A��B�n���ł͑����̉ƒ�ŐH�ׂ������܂�

���ї�����������Ƃ��Ă��āA���C�łԂ�ɂ����̂ŁA������e�q���Ȃǂ̘����̂�A�J���[���C�X�Ȃ��ɂ��������߂ł�

�D �~���L�[�N�C�[��

�R�V�q�J�����x�[�X�ɁA���{�ʼn��ǂ��ꂽ��A�~���[�X�i���ł�

�A�~���[�X�Ƃ͂��ĂɊ܂܂��f���v���̈��B

�A�~���[�X�������قǔS�肪���Ȃ��A�A�~���[�X�����Ȃ��قǔS�肪�������тɂȂ��Ƃ�������������܂�

�Ƃ������Ƃ́A�~���L�[�N�C�[������A�~���[�X�Ȃ̂Łu�S�肪�����v�u���`���`�����H���v�������̂����ɂȂ�܂�

��߂Ă��ł��Ȃ�ɂ����̂ŁA���ٓ��₨�ɂ���ɂ҂�����ł���

����ł́A�����R�V�q�J���n�ȊO�̌��I�Ȃ���3�i�������Љ�܂���

�E �T�T�j�V�L

�T�T�j�V�L�́A�R�V�q�J�������Ԃɒm����ȑO�́u�����������Ăƌ����T�T�j�V�L�v�ƌ�����قǗL���ȃu�����h�Ăł���

�Ƃ��낪�ߔN�ɂȂ��āA���{�l�̂��Ă̚n�D���S��̋������̂ɕς���Ă������Ƃ�A��Q��a�C�Ɏキ���Y��������Ƃ���A��t�����������Ă��܂��܂���

���ł��������l�C�͂���܂����A�X���ł͒������i��ƂȂ��Ă��܂��܂�����

�Ƃ͌����A���̍T���߂ȊÂ��Ǝ|�݁A�����ς肵�Ă��炩���ق����悤�ȐH���́A���i�l�^�₨�����{���̖����������ĂĂ���܂�

����l�ɂƂ��āA���тƂ��ĐH�ׂ�̂ɂ͕�����Ȃ����͔ۂ߂܂��A���i�т̒�ԂƂ��ăv���̎��i�E�l�ɍ��������ꑱ���Ă��܂�

�F �L�k�q�J��

�R�V�q�J���قǔS��͂Ȃ��A�\�t�g�Ȍ�������Ƃ����ς肵�������l�C�̕i��ł�

�������������P���ƗD�������킢

�ǂ�Ȃ������ɂ����킹�₷�������ɂ��l�C�ł�

�R�V�q�J���n�ȊO�ɕ��ނ���܂����A�����ɂ̓R�V�q�J�������Ƃɕ��G�Ɍ�z���d�˂��i��ŁA�R�V�q�J���̂Б��ɓ����錌���������Ă��܂��B

�ƌ����Ă��R�V�q�J���̓����͂قƂ�njp�����Ă��܂���B

�L�k�q�J���̓T�T�j�V�L�Ɠ��l�A�֓��Ȑ��̂����i������ł悭�g���Ă���i��ł�

�G ��P

���̖��̖��O�̒ʂ�A�ۗ������ƃc���A�嗱�̂��Ă������́u��P�v�B

�����オ��̃c���͂������A�u�Â݁A�|�݁A�S��v�̃o�����X���o�b�`���Ȃ̂ł�

����Ɍ��ɓ��ꂽ���Ƃɂӂ���ƍL����Ấ݂A��x�H�ׂ���Y����Ȃ����ɂȂ�܂�

�u��P�v���R�`���ŐH�����{���ڎw���ĊJ�����ꂽ�Ƃ������Ƃ�����A������������u�R�V�q�J�������������������v�Ƙb��ɂȂ�A�����ɐl�C�̍��������ɂȂ�܂���

��n�̑c�ꂪ�R�V�q�J���̓ˑR�ψفA��n�̑c�����L�k�q�J���ƁA�����ł����R�V�q�J���̌����������Ă��܂�

���Ăɂ͎�ނɂ���āA�������芴�A�������芴�A�Â݁A�H�ׂ₷���ȂǁA�H�����H�����l�X�ȓ���������܂�

�܂��A�����i��ł��Y�n�ɂ���ď����������قȂ���������܂��B

���낢��Ȃ��Ă������Ă݂āA�����⎩���̉Ƒ��ɍ������i��������Ă��������ƍl���Ă��܂�

����ł́A���Љ�鐆�ъ킪������ɂȂ�܂��B

�yVERSOS�^�x���\�X�z�}�C�R���� ���@�\ ���ъ� 5.5������

����������R�X�g�p�t�H�[�}���X�����������}�C�R�������@�\���ъ��ł�

���̐��ъ�̓����́A�������A���сA�����݁A������A�X�[�v�A�����A�P�[�L�A���[�O���g�A�t���C�A���[�X�g�A�ύ��݁A�ĉ��M�Ƃ���12��ނ̑I�ׂ郁�j���[�𓋍����Ă��邱��

�����̉��M�H���𐆔ъ�ɂ��C���ł����̂ŁA���s���Ȃ��A�����̋��ȕ��ł����������d�オ��܂���

������������オ�����玩���ŕۉ��ɂȂ�̂ŁA���Ԃ��o���Ă��������܂܂̂����������т��������オ�蒸���܂�

�܂��H�ׂ鎞�Ԃɍ��킹�Đ��ї\�\�B

���ł��������Ă�H�ׂ��܂�

�������t�b�f���H�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����������N���N�ł���

�\���ȋ@�\�Ɛ��\���������킹�Ȃ���A�����قǂ̒ቿ�i����������������̐��ъ�

�F�l�̂��ƒ�ł����Ђ����p������

����ɂ���

���[�L���O�}�U�[�̃^�J�n�V�ł��B

���������{�l�����ւŌC��E���܂����

�y���Ŏ�����������Ƃ͖ő��ɂ���܂������A�C�O�A���ɉ��Ăł͎����͓y��������

�ߔN�͉��Ăł��y���֎~�̂�������Ă���悤�ł����A���X���u�l�O�ŌC��E���̂́A�͂����Ȃ����Ɓv���Ǝv���Ă�����A�u���l�ɑ��̗���������͎̂���v�ƌ����F�����������肷�邻���ł�

����ł́A�Ȃ����{�l�͌��ւŌC��E���̂ł��傤��

���̗��R�̂ЂƂ́A�u�O�ŗ������C�ɂ���ĉƂ̒������������Ȃ�����v�Ƃ����C����������悤�ł�

�C��E���A�O�̍���S�~�������̏��ɗ����邱�Ƃ��Ȃ��|�������N�ł����

�ł������Ƒ傫�ȗ��R���C���ɂ���悤�ł�

�~�J������悤�ɁA���{�͉J���������x�������ł����

���̏�A�ܑ͕̂�����Ă��铹�H�����Ȃ��A�D���炯�ɂȂ��Ă��܂��A�����̂܂���������Ă��܂��Ɖƒ�������y���炯�ɂȂ��Ă��܂��̂ł�

�������{�͏������ł�����A�G�ꂽ�C�ŏ�ނƏ���ł��܂��܂����

���̂悤�Ȋ�����A���{�ł��u�����ł͌C�͒E�����̂Ƃ����K���v�����܂ꂽ�悤�ł�

���̘b���āA�u�����ł͌C��E���v�Ƃ����K���ɂ��ċ������N���A���������@�艺���Ē��ׂĂ݂܂���

��������̊G���������Ă݂�ƁA�M�������͏��̂���ƂɏZ��ł��āA������E���ŕ�炵�Ă����悤�ł����B

�ƌ������Ƃ́A���̎���ɂ͂��łɎ����ŌC��E���K�������܂�Ă����Ƃ������Ƃł���

��قǂ��\���܂����悤�ɁA���{���Ă͍��������ȋC��̂��߁A���̉������Ȃ���Ώ��������Ă������܂��܂�

������K�R�I���O�ƉƂ̒��ɂ͒i����݂��Ȃ���Ȃ�܂���

�����ɓ��邱�Ƃ��u�Ƃɏオ��v�ƕ\�����܂����A�����i�����炫�Ă����̂ł���

�����Ă��́u�オ��v�Ƃ����s�ׂ��A�C��E�����R�̂ЂƂɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤��

�Ƃ̒��̈�i�����Ȃ��Ă���X�y�[�X���v���C�x�[�g�ȏꏊ�ŁA�����ɏグ�ď��������Ƃ������Ƃ��u�Ƃɓ����K�v������l�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂�

�����ď�����鑤���A��ȏꏊ�ɓy���œ���͎̂���ɓ������ƍl���Ă����悤�ł��B

����ɓ��{�Ɖ��̓����́A�����J��������ɉ����Ƃ����킯�ł͂���܂���

�����Ă��̉Ƃ̌��ւɂ́A�y���œ����Ă���������u�������v�ƁA�Ƃ̒��ɓ���i�������ɂ������u�オ��y�v�i�����肩�܂��j������܂��B

�Ⴆ�A���ׂ��������Ă����Ƃ���A��z�ւ��ו���͂����Ƃ��A��э��݂̉c�ƃ}���Ȃǂ́A�Ƃ̉��܂ŏオ�荞�ނ��Ƃ͂߂����ɂ���܂���B

�����̏ꍇ�A�K�ꂽ�l�́u�������v�ŁA�Z�l�́u�オ��y�v�őΉ������܂�

����A���ẲƉ��ɂ�������͂���܂����A�O�Ƃ̒i�����Ȃ��A���ւ��������������X�y�[�X�ŁA�����O���镨�͔��ꖇ�����B

�C�O�̃e���r�h���}��f��ł��A�����J����Ƃ����Ƀ��r���O�Ƃ����l�q���悭�ڂɂ��܂���

���̂悤�ɓ��{�Ɖ��͊C�O�̉Ɖ��ƈႢ�A�O�Ɖ����̊Ԃɂ������Əオ��y�����݂��A������u���E�v�̖������ʂ����Ă���Ƃ��l�����Ă���悤�ł�

���̂悤�Ȋ�����A���{�l�ɂƂ����Ƃ̒��Ɂu�オ��v�͓̂��ʂȈӖ�������A���ʂȏꏊ�ɏ���������邽�߂�����̂Ȃ��悤�ɌC��E���Ƃ����s�ׂ�����悤�ɂȂ����̂ł���

�܂��A���{�l���Ƃ̒��ŌC��E���̂́A���ꂢ�D���Ƃ������������e�����Ă���悤�ł�

�����ԌC�𗚂��Ă���ƁA���ő�������Ă��܂����

����Č��ȏL�����邱�Ƃ��邱�Ƃ�����܂�

�ʋC��ǂ����邽�߂ɂ��A�K�v�̂Ȃ��Ƃ��͌C��E���Ő����ɕۂ��悤�w�߂Ă�����������Ǝv���܂�

�Ƃ͌����A���l�̉Ƃ₨���Ȃǂɏオ��ۂɂ́A�C��E�����Ƃ��Ă��A�����ł͂Ȃ��A�C���𗚂��S�����͎����Ă��������ǂ���������܂���

�����ł��ƁA�����ł��C�Â��Ă��Ȃ��畆�̕a�C�i�����Ȃǁj�⑫�ɂ������������ɂ��Ă��܂����Ƃ����邩��ł�

�d�C�H���Ǝ҂Ȃǂ̂��q�l�̉Ƃɏオ���Ďd��������l�̒��ɂ́A�O�̃z�R���≘����Ƃ̒��Ɏ������܂Ȃ����߂ɌC�������ꂢ�ȕ��ɗ����ւ���Ƃ����C����������������܂�

�P���u�C��E�������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����ɋC�������v���X�����Ƃ�������{�l�炵���ł����

�܂��A���ڏ��ɍ�������A�z�c��~�����肷�镶�����A�C��E���K���ɐ[����������Ă����ƌ����܂�

����̓��{�ł́A�قƂ�ǂ̓��H��������ƕܑ�����Ă���A�C������قlj���܂���

����ł��A��͂�y���œ����ɒ��ڍ�������A�z�c��~�����肷��̂͒�R������܂�

�l���Ă݂�ƁA�y���ʼnƂɓ��鍑�́A�����Ă��̏ꍇ�A�֎q��x�b�h�̕����ł������

�܂��A���{�ȊO�ɂ������ł͌C��E�����K�̍��͂�������܂��B

�C�O���s�ɍs���ۂɂ͂��̍��̕��K����������ƒ��ׂĂ���łȂ��ƁA�p���������v����������A�}�炸�Ƃ�����Ȃ��Ƃ����Ă��܂����肷��̂Œ��ӂ��K�v�ł�

�������ł���

���{�l�́u�Ƃɏオ��Ƃ��ɂ͌C��E�����R�v�́A���j�I�A���I�A�����ďK���I�Ȃ��Ƃ���������Ă��邱�Ƃ�������܂����B

�u�Ȃ�قǁB�����������Ƃ������̂��v�Ɣ[���ł��闝�R�������ł��āA�Ȃ��Ȃ������[���ł����

�����Ŗ{���́A���{�̂��ƒ�́u�Ƃ̒��ł̗�������v�ɂ܂�邱��ȃO�b�Y�����Љ�悤�Ǝv���܂�

�yYAMAZAKI�^�R����Ɓz�X���b�p���b�N

������͂��D���ȏꏊ�ɐݒu���ł���A�ȃX�y�[�X�^���X���b�p���b�N�ł�

�f�b�h�X�y�[�X�ɂȂ肪���Ȍ��ւ܂��̕ǂ����p���A�܂�������t���̂悤�Ȍ������ɂȂ�̂��|�C���g�̃��b�N�ł�

������̃X���b�p���b�N�ɂ́A�ݒu����ꏊ��ɍ��킹��3�ʂ�̐ݒu���@������̂ł���

�@ �V���[�Y�{�b�N�X�̔��ɑ����ł����u�R�̎��t�b�N�v

�R�̎��t�b�N�𗘗p����V���[�Y�{�b�N�X�̔��Ɋ|���Ďg�p�ł��܂�

���̓����E�O���ǂ���ɂ��g�p�ł���̂��������ł����

���̌��݂�1.5�`2cm�܂őΉ����Ă��܂��B

�A �V���[�Y�{�b�N�X�̑��ʂɐݒu�ł����uL���t�b�N�v

L���t�b�N���g�p����V���[�Y�{�b�N�X��I�̑��ʂɊȒP�ɐݒu�ł��܂�

�����|���邾���Ȃ̂Œ��E�����N���N�ł���

�B ������ꏊ���Ȃ��Ƃ��͒����l�W�ŌŒ�

�ǂ�V���[�Y�{�b�N�X���̓����Ȃǂ����ڃl�W�ŌŒ����邱�Ƃ��ł��܂�

���̂悤���ɉ����Đݒu�ł����̂łƂĂ��֗��ł����

�܂��ǂ�V���[�Y�{�b�N�X�̔��ɐݒu���邱�ƂŁA���Ⴊ�ޓ�������Ȃ��čς��̂ŁA�̂ɕ��S���|����܂���

����Ȃ炲����̕��ɂ����K�ɂ��g�������܂���

����ɁA����C�ׂ�Ȃǂ��|���Ď��[�ł����֗��ȃt�b�N���t���Ă��܂�

�J���[���z���C�g�ƃu���b�N��2�F�B

�C���e���A�ɍ��킹�Ă��I�ђ����܂�

������̏��i�̓X�^�C���b�V���ȃC���e���A�O�b�Y�A�L�b�`���O�b�Y�ł��Ȃ��݁A�R����Ƃ́uTOWER�v�V���[�Y�ł�

���[�ɏꏊ������Ă����X���b�p���A���̃��b�N�ŃX�b�L�����܂���

�F�l�̂��ƒ�ł����Ђ����p������

�yYAMAZAKI�^�R����Ɓz�X���b�p���b�N

����ɂ���

���[�L���O�}�U�[�̃^�J�n�V�ł��B

�{��9��24���́u���|�̓��v�ł�

1971�N�̍����A�u�p���������y�ѐ��|�Ɋւ���@���v������u�p���������@�v���{�s���ꂽ���Ƃɂ��Ȃ�Ő��肳��܂����B

�{������X��30���܂ł́u���q���T�ԁv�ŁA�p�������ł�����茸�炵�Ď����ė��p�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă��邻���ł�

�����g�A�������Ȑ��C���ł͂�����̂́A���N�O�܂ł͖����|���@�������邭�炢�ŁA���ۂ�E�ۂɂ���ȂɋC���g���Ă͂��܂���ł���

�Ƃ��낪�ߍ��ł́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̉e���Ŏ�w�͂������A�ƒ��̂��낢��ȂƂ�����A�E�ې������܂E�F�b�g�e�B�b�V���Ő@������A�������ɏ��ۃX�v���[���T�����肵�Ă��܂�

�䂪�Ƃɂ͗c���q�ǂ������܂�����A���ɋC�������܂��B

�Ƒ��S���A���K�Ō��N�ȕ�炵���ł���悤�A�g�̉��͐����ɕۂ��Ă������Ƃ���ł����

�Ƃ���ŁA�悭�u�E�ہv�u�ŋہv�u���Łv�u���ہv�u�R�ہv�Ƃ����悤�ȃ��[�h�����ɂ��܂����

���ɖ�ǂȂǂ̔����ɂ́A����炪���i���ɂȂ������i�͂������A�E�ۂ⏜�ۂ��e�[�}�ɂ����L���A�|�X�^�[�APOP�Ȃǂ������������܂�

�ł��A�Ȃ��ǂ�������悤�ȃC���[�W�ŁA�ǂ��I��ǂ��̂��悭������܂���

�F�l�͂����̈Ӗ��̈Ⴂ�������m�ł���

�����ǂ�Ȍ��ʂ����҂ł���̂��A�͂�����m��Ȃ��Ƃ������������̂ł͂Ȃ��ł��傤��

�����ŁA���̋@��ɏ����@�艺���Ē��ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂���

�S�������悤�Ȏg���������Ă���悤�ŁA���͑傫�ȈႢ������܂���

�܂��A�����ɂ́u���i�܂��͈�O�i�����Ɏg����\���v�Ɓu���i�܂��͈�O�i�ȊO�ł��g����\���v�Ƃ����傫��2�ɕ��ނ���܂��B

�O�҂́u���i�܂��͈�O�i�����Ɏg����\���v�́A��@�@�ɂ���Č��ʂ��݂Ƃ߂�ꂽ���i�܂��͈�O�i�ɂ����g���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�u�E�ہv�u�ŋہv�u���Łv������ɓ�����܂�

�܂���҂́u���i�܂��͈�O�i�ȊO�ł��g����\���v�ɓ�����̂́u���ہv�u�R�ہv�ł��B

����2�ɂ͖�@�@�ɂ��K�����Ȃ��A���ʂ̉��ϕi������܂ȂǎG�ݕi�ɂ��g����\���ł�

���Ȃ݂ɁA��O�i�Ƃ͈��i�ɔ�ׂČ��ʂ��ɂ₩�Ȃ��̂̂��ƂŁA�w���̍ہA��t�̏���Ⳃ��t�A�o�^�̔��҂̏����͕K�v�Ȃ��A�h���b�O�X�g�A�ȂǏ����X�ōw���ł��܂�

�����܂���܁A��p����������p���ϐ��Ȃǂ����̈��ł��B

����ł́A��̓I�Ɂu�E�ہv�u�ŋہv�u���Łv�A�����āu���ہv�u�R�ہv�̈Ӗ������������Ă����܂���

�܂��́u���i�܂��͈�O�i�ɂ����g���Ȃ��\���v�̐��������܂��B

�@ �u�E�ہv�Ƃ�

�E�ۂ̈Ӗ��́A���t�̒ʂ�u����̋ۂ��E���v���Ƃł��B

�������A���ł�����ۂ̎�ނ�ʂɖ��m�Ȓ�`�͂���܂���

�Ⴆ��90���̋ۂ��c���Ă��܂��Ă��Ă�10���̋ۂ��E���Ă���u�E�ہv��搂����Ƃ��ł���̂ł�

����ɁA�����1��ނ̋ۂ������������ł��E�ۂƌ����܂�

���i�E��O�i�Ɏg����\���ŁA�s�̂���Ă������p��������̃p�b�P�[�W�ȂǂŖڂɂ��邱�Ƃ������ł����

�t�ɁA�H��p��܂ɎE�ی��ʂ��܂܂�Ă����Ƃ��Ă����i�ł���O�i�ł��Ȃ��̂Łu�E�ہv�Ƃ����\���͂ł��܂���

�A �u�ŋہv�Ƃ�

�ŋۂ͔�������E�C���X�܂ނ��ׂĂ̋ۂ����ŁE�������邱�Ƃł�

���̏ꍇ�̋ۂ͗L�Q�E���Q��₢�܂���

��`�͂͂�����Ƃ��Ă��āA�ۂ�������E�C���X�Ȃǂ̎c�ʂ�100������1�ɂȂ邱�Ƃ������ĖŋۂƂ���Ă��܂�

�d���g����ː����g�p�����荂���⍂�M���������肵�Ėŋۏ�������̂��L���ł��B

�ۂ̏������Ō����u�ŋہv�͍ŋ����ƌ����܂�

�ŋۂ͓��퐶���ł͂��܂�K�v�ƂȂ�P�[�X�͂���܂��A�a�@�ł̎�p���⒍�˂ɂ͖ŋۂ��s���ł�

�B �u���Łv�Ƃ�

���łƂ́A�u�ۂ̊�������߂邱�ƁB�l�̂ɗL�Q�ȕ����������܂��͖��Q�����邱�Ɓv�ł�

��L�́u�E�ہv�Ƃ����Ă��܂����A���ł̖ړI�͂����܂Łu���Q���v�ł��B

��������������̐������炷���߂ɗp�����鏈�u�@�ŁA�K�����������������ׂĎE�ł����菜�������肷����̂ł͂���܂���

���Ŗ�ŏ��ł�����@�̑��ɁA�ϕ����ł�������ŁA���O�����ŁA�ċp���łȂǂ̕��@������܂��B

���Ɂu���i�܂��͈�O�i�ȊO�ł��g����\���v�̂������ł�

�C �u���ہv�Ƃ�

���ۂƂ́A�u�ۂ����炷���ʁv�̂��Ƃł�

�u�E�ہv���邱�Ƃ����ۂɊ܂܂�܂����A��قǂ��q�ׂ��ʂ�A���i���O�i�ȊO�ł́u�E�ہv��搂����Ƃ�������Ă��Ȃ��̂ŁA���̕\�����悭�g���܂�

�ۂ����S�ɎE���Ȃ��Ă��A�ۂ����点���OK�ŁA�ǂ̒��x�ۂ����炷���ɂ��Ă���`�͂���܂���

�ɘ_�������Ă��܂��A���Ŏ�����Ă����ۂƌ����܂��B

���i�Ƃ��Ă͐H��p��܂����p��܁A�Y���܁A�A���R�[���X�v���[�A���@�p�N���X�Ȃǂ��u���ې��i�v�ɓ�����܂��B

�D �u�R�ہv�Ƃ�

�R�ۂ̈Ӗ��́u�ۂ̑��B��}��������ʁv�A�܂�ۂ��Z�݂ɂ����������炩���߂��邱�Ƃ��Ӗ����܂�

�E�ۂ⏜�ۂ̂悤�ɁA���ڋۂ��E�������菜�����肷����ʂł͂Ȃ��A�ۂ̑��B��}�����邢�͑j�Q���邱�Ƃ������܂�

�L�b�`���p�i�₨������A�����o�X���[������̗p�i�ł悭�������܂����A���ɍŋ߂́A�֍���C���A�䏊�p�X�|���W�ȂǍR�ی��ʂ�搂��R�ۃO�b�Y�������Ă���悤�ł�

���̂悤�ɁA���ʂ�@���ɂ���Ă��낢��g���������Ă��܂����A���̌��t�����C���[�W�Ǝ��ۂ̌��ʂ̍����傫���ł����

���ꂼ��̌��t�𐳂����������A�K�ȑ�O�b�Y���g�p���邱�Ƃ��������߂��܂��B

�������������āA���K�Ō��N�ȕ�炵�ɂ��𗧂ĉ�����

����ł͖{���͍��̂������ɂ҂�����̂��̂悤�ȏ��i�����Љ�܂�

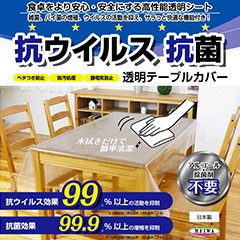

�y���{���z �R�E�C���X �R�� �h�� �e�[�u���N���X

������͑�ȐH���_�C�j���O�e�[�u���̃L�Y�h�~��A����h�~�Ɍ��ʓI�ȓ����e�[�u���N���X�J�o�[�ł�

�Ȃ�Ƃ��̃e�[�u���N���X�J�o�[�́A�E�C���X�̊�����99���}������u�R�E�C���X���ʁv�ƁA�ۂ̑��B99.9���ȏ�}������u�R�ی��ʁv�������Ă���̂ł���

�A���R�[�����ۍ܂Ȃǂ��g��Ȃ��Ă��A���@�������Ő����ȏ�Ԃ�ۂ��Ƃ��ł���̂ŁA�A���R�[���ߕq�ǂ̕��ł����S�ł�

����ɂ��̃r�j�[���J�o�[�́A�g�p�ꏊ��g�p�p�r�ɍ��킹�ĊȒP�Ƀn�T�~�ŃJ�b�g���Ďg���܂�

�ėp���������̂ŁA�e�[�u���N���X�����łȂ��A�������̊Ԏd��Ƃ��āA�������A�X�܂Ȃǂ̓����ɂԂ牺���ăJ�[�e���̑���Ƃ��āA���W���t�Ȃǐl�ƑΖʂ���ꏊ�ł̔����h�~�V�[�g�Ƃ��Ă������p�ɂȂ�܂�

���Ԃɂ͐V�^�R���i�E�C���X���͂��߂Ƃ���A�l�X�ȃE�C���X��ۂ�����܂��B

�����̋��Ђ��炲�Ƒ������A���S���Ė����̂��H����c���̎��Ԃ����߂����������߂ɂ��A���Ђ��̃e�[�u���N���X�������߂��܂�