�X���b�p���b�N

�X���b�p���b�N

����ɂ���

���[�L���O�}�U�[�̃^�J�n�V�ł��B

���������{�l�����ւŌC��E���܂����

�y���Ŏ�����������Ƃ͖ő��ɂ���܂������A�C�O�A���ɉ��Ăł͎����͓y��������

�ߔN�͉��Ăł��y���֎~�̂�������Ă���悤�ł����A���X���u�l�O�ŌC��E���̂́A�͂����Ȃ����Ɓv���Ǝv���Ă�����A�u���l�ɑ��̗���������͎̂���v�ƌ����F�����������肷�邻���ł�

����ł́A�Ȃ����{�l�͌��ւŌC��E���̂ł��傤��

���̗��R�̂ЂƂ́A�u�O�ŗ������C�ɂ���ĉƂ̒������������Ȃ�����v�Ƃ����C����������悤�ł�

�C��E���A�O�̍���S�~�������̏��ɗ����邱�Ƃ��Ȃ��|�������N�ł����

�ł������Ƒ傫�ȗ��R���C���ɂ���悤�ł�

�~�J������悤�ɁA���{�͉J���������x�������ł����

���̏�A�ܑ͕̂�����Ă��铹�H�����Ȃ��A�D���炯�ɂȂ��Ă��܂��A�����̂܂���������Ă��܂��Ɖƒ�������y���炯�ɂȂ��Ă��܂��̂ł�

�������{�͏������ł�����A�G�ꂽ�C�ŏ�ނƏ���ł��܂��܂����

���̂悤�Ȋ�����A���{�ł��u�����ł͌C�͒E�����̂Ƃ����K���v�����܂ꂽ�悤�ł�

���̘b���āA�u�����ł͌C��E���v�Ƃ����K���ɂ��ċ������N���A���������@�艺���Ē��ׂĂ݂܂���

��������̊G���������Ă݂�ƁA�M�������͏��̂���ƂɏZ��ł��āA������E���ŕ�炵�Ă����悤�ł����B

�ƌ������Ƃ́A���̎���ɂ͂��łɎ����ŌC��E���K�������܂�Ă����Ƃ������Ƃł���

��قǂ��\���܂����悤�ɁA���{���Ă͍��������ȋC��̂��߁A���̉������Ȃ���Ώ��������Ă������܂��܂�

������K�R�I���O�ƉƂ̒��ɂ͒i����݂��Ȃ���Ȃ�܂���

�����ɓ��邱�Ƃ��u�Ƃɏオ��v�ƕ\�����܂����A�����i�����炫�Ă����̂ł���

�����Ă��́u�オ��v�Ƃ����s�ׂ��A�C��E�����R�̂ЂƂɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤��

�Ƃ̒��̈�i�����Ȃ��Ă���X�y�[�X���v���C�x�[�g�ȏꏊ�ŁA�����ɏグ�ď��������Ƃ������Ƃ��u�Ƃɓ����K�v������l�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂�

�����ď�����鑤���A��ȏꏊ�ɓy���œ���͎̂���ɓ������ƍl���Ă����悤�ł��B

����ɓ��{�Ɖ��̓����́A�����J��������ɉ����Ƃ����킯�ł͂���܂���

�����Ă��̉Ƃ̌��ւɂ́A�y���œ����Ă���������u�������v�ƁA�Ƃ̒��ɓ���i�������ɂ������u�オ��y�v�i�����肩�܂��j������܂��B

�Ⴆ�A���ׂ��������Ă����Ƃ���A��z�ւ��ו���͂����Ƃ��A��э��݂̉c�ƃ}���Ȃǂ́A�Ƃ̉��܂ŏオ�荞�ނ��Ƃ͂߂����ɂ���܂���B

�����̏ꍇ�A�K�ꂽ�l�́u�������v�ŁA�Z�l�́u�オ��y�v�őΉ������܂�

����A���ẲƉ��ɂ�������͂���܂����A�O�Ƃ̒i�����Ȃ��A���ւ��������������X�y�[�X�ŁA�����O���镨�͔��ꖇ�����B

�C�O�̃e���r�h���}��f��ł��A�����J����Ƃ����Ƀ��r���O�Ƃ����l�q���悭�ڂɂ��܂���

���̂悤�ɓ��{�Ɖ��͊C�O�̉Ɖ��ƈႢ�A�O�Ɖ����̊Ԃɂ������Əオ��y�����݂��A������u���E�v�̖������ʂ����Ă���Ƃ��l�����Ă���悤�ł�

���̂悤�Ȋ�����A���{�l�ɂƂ����Ƃ̒��Ɂu�オ��v�͓̂��ʂȈӖ�������A���ʂȏꏊ�ɏ���������邽�߂�����̂Ȃ��悤�ɌC��E���Ƃ����s�ׂ�����悤�ɂȂ����̂ł���

�܂��A���{�l���Ƃ̒��ŌC��E���̂́A���ꂢ�D���Ƃ������������e�����Ă���悤�ł�

�����ԌC�𗚂��Ă���ƁA���ő�������Ă��܂����

����Č��ȏL�����邱�Ƃ��邱�Ƃ�����܂�

�ʋC��ǂ����邽�߂ɂ��A�K�v�̂Ȃ��Ƃ��͌C��E���Ő����ɕۂ��悤�w�߂Ă�����������Ǝv���܂�

�Ƃ͌����A���l�̉Ƃ₨���Ȃǂɏオ��ۂɂ́A�C��E�����Ƃ��Ă��A�����ł͂Ȃ��A�C���𗚂��S�����͎����Ă��������ǂ���������܂���

�����ł��ƁA�����ł��C�Â��Ă��Ȃ��畆�̕a�C�i�����Ȃǁj�⑫�ɂ������������ɂ��Ă��܂����Ƃ����邩��ł�

�d�C�H���Ǝ҂Ȃǂ̂��q�l�̉Ƃɏオ���Ďd��������l�̒��ɂ́A�O�̃z�R���≘����Ƃ̒��Ɏ������܂Ȃ����߂ɌC�������ꂢ�ȕ��ɗ����ւ���Ƃ����C����������������܂�

�P���u�C��E�������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����ɋC�������v���X�����Ƃ�������{�l�炵���ł����

�܂��A���ڏ��ɍ�������A�z�c��~�����肷�镶�����A�C��E���K���ɐ[����������Ă����ƌ����܂�

����̓��{�ł́A�قƂ�ǂ̓��H��������ƕܑ�����Ă���A�C������قlj���܂���

����ł��A��͂�y���œ����ɒ��ڍ�������A�z�c��~�����肷��̂͒�R������܂�

�l���Ă݂�ƁA�y���ʼnƂɓ��鍑�́A�����Ă��̏ꍇ�A�֎q��x�b�h�̕����ł������

�܂��A���{�ȊO�ɂ������ł͌C��E�����K�̍��͂�������܂��B

�C�O���s�ɍs���ۂɂ͂��̍��̕��K����������ƒ��ׂĂ���łȂ��ƁA�p���������v����������A�}�炸�Ƃ�����Ȃ��Ƃ����Ă��܂����肷��̂Œ��ӂ��K�v�ł�

�������ł���

���{�l�́u�Ƃɏオ��Ƃ��ɂ͌C��E�����R�v�́A���j�I�A���I�A�����ďK���I�Ȃ��Ƃ���������Ă��邱�Ƃ�������܂����B

�u�Ȃ�قǁB�����������Ƃ������̂��v�Ɣ[���ł��闝�R�������ł��āA�Ȃ��Ȃ������[���ł����

�����Ŗ{���́A���{�̂��ƒ�́u�Ƃ̒��ł̗�������v�ɂ܂�邱��ȃO�b�Y�����Љ�悤�Ǝv���܂�

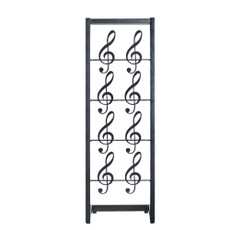

�yYAMAZAKI�^�R����Ɓz�X���b�p���b�N

������͂��D���ȏꏊ�ɐݒu���ł���A�ȃX�y�[�X�^���X���b�p���b�N�ł�

�f�b�h�X�y�[�X�ɂȂ肪���Ȍ��ւ܂��̕ǂ����p���A�܂�������t���̂悤�Ȍ������ɂȂ�̂��|�C���g�̃��b�N�ł�

������̃X���b�p���b�N�ɂ́A�ݒu����ꏊ��ɍ��킹��3�ʂ�̐ݒu���@������̂ł���

�@ �V���[�Y�{�b�N�X�̔��ɑ����ł����u�R�̎��t�b�N�v

�R�̎��t�b�N�𗘗p����V���[�Y�{�b�N�X�̔��Ɋ|���Ďg�p�ł��܂�

���̓����E�O���ǂ���ɂ��g�p�ł���̂��������ł����

���̌��݂�1.5�`2cm�܂őΉ����Ă��܂��B

�A �V���[�Y�{�b�N�X�̑��ʂɐݒu�ł����uL���t�b�N�v

L���t�b�N���g�p����V���[�Y�{�b�N�X��I�̑��ʂɊȒP�ɐݒu�ł��܂�

�����|���邾���Ȃ̂Œ��E�����N���N�ł���

�B ������ꏊ���Ȃ��Ƃ��͒����l�W�ŌŒ�

�ǂ�V���[�Y�{�b�N�X���̓����Ȃǂ����ڃl�W�ŌŒ����邱�Ƃ��ł��܂�

���̂悤���ɉ����Đݒu�ł����̂łƂĂ��֗��ł����

�܂��ǂ�V���[�Y�{�b�N�X�̔��ɐݒu���邱�ƂŁA���Ⴊ�ޓ�������Ȃ��čς��̂ŁA�̂ɕ��S���|����܂���

����Ȃ炲����̕��ɂ����K�ɂ��g�������܂���

����ɁA����C�ׂ�Ȃǂ��|���Ď��[�ł����֗��ȃt�b�N���t���Ă��܂�

�J���[���z���C�g�ƃu���b�N��2�F�B

�C���e���A�ɍ��킹�Ă��I�ђ����܂�

������̏��i�̓X�^�C���b�V���ȃC���e���A�O�b�Y�A�L�b�`���O�b�Y�ł��Ȃ��݁A�R����Ƃ́uTOWER�v�V���[�Y�ł�

���[�ɏꏊ������Ă����X���b�p���A���̃��b�N�ŃX�b�L�����܂���

�F�l�̂��ƒ�ł����Ђ����p������

�yYAMAZAKI�^�R����Ɓz�X���b�p���b�N

����ɂ���

���}�_�ł�

����A�F�B�̉ƂŁA�����킢���X���b�p���b�N�����܂���

�́A���y�̎��Ƃ̂Ƃ��ɕK�����������g���L���łł����A�X���b�p���b�N�Ȃ�ł�

�u�X���b�p���b�N�v

�ł����̃X���b�p���b�N�A���킢����������Ȃ���ł�

�X���b�p���o���₷���A�������݂₷���悤�ɍl����ꂽ�A�▭�Ȋp�x���t���Ă��܂�

�܂��A�R���p�N�g�T�C�Y�Ȃ̂ɁA4�����̃X���b�p�����[�\

�A�W���X�^�[�t������A���ɑ����̂������������Ă������\�ł�

���̃X���b�p���b�N�A���x�s�A�m�������J���Ă���F�B�Ƀv���[���g����`����

�s�A�m���K���ɂ��Ă���q���������A��т����ł����